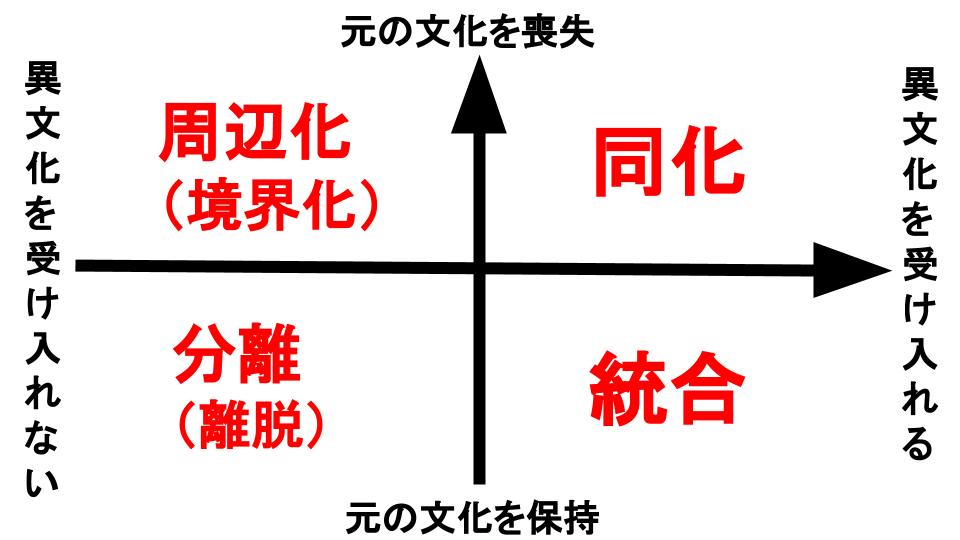

「ベリーの文化受容の態度」とは、ジョン・W・ベリー(John W. Berry)による文化受容に関する理論のこと。異文化との接触において、個人やグループがどのような態度を取るかを分類した。

1. 統合(Integration)

- 自分の文化を維持しながら、新しい文化を受け入れる態度。

- 両方の文化の要素を組み合わせて調和させる。

- 異文化間の共存が目指される理想的な形とされる。

2. 同化(Assimilation)

- 自分の文化を捨て、新しい文化に完全に溶け込む態度。

- 新しい文化に同化することで、自己同一性を新文化に移行させる。

3. 分離(Separation)

- 自分の文化を強く維持し、新しい文化を拒絶する態度。

- 異文化との接触を最小限にし、伝統を守ることを重視する。

4. 周辺化(Marginalization)

- 自分の文化も新しい文化も拒絶する態度。

- 自文化と新文化の両方で疎外感を感じ、どちらの文化にも適応できない状態。

この理論は、個人やグループが異文化環境においてどのように振る舞うかを理解するために役立つものです。たとえば、移民や留学生が新しい国でどのように適応するかを分析する際に使用されます。

ジョン・W・ベリー(John W. Berry)の文化受容の理論では、異文化環境での適応について4つのタイプに分類されています。これらは、自分の文化を維持する意欲と新しい文化を受け入れる意欲の2つの軸によって決まります。それぞれを詳しく説明します。

1. 統合(Integration)

- 特徴: 自分の文化を維持しつつ、新しい文化も積極的に受け入れる態度。

- 結果: 双方の文化を尊重し、両文化を融合させる形で生活する。

- 例: 移民が自国の伝統や言語を保ちながら、移住先の文化や言語も習得して社会に溶け込む。

- ポイント: これは文化的多様性を尊重する社会環境において最も理想的な形とされる。

2. 同化(Assimilation)

- 特徴: 自分の文化を捨て、新しい文化に完全に溶け込む態度。

- 結果: 新しい文化を完全に受け入れる一方、自文化のアイデンティティを失う可能性がある。

- 例: 移住後、自分の母国語を話さず、その国の文化や習慣に完全に従う。

- ポイント: 新しい社会に受け入れられることが目的で、自文化を維持する意思が低い場合に見られる。

3. 分離(Separation)

- 特徴: 自分の文化を強く維持し、新しい文化を拒絶する態度。

- 結果: 異文化との関わりを最小限に抑え、自文化に閉じこもる。

- 例: 新しい国に移住しても、現地の言語を学ばず、自分の文化圏の人々とだけ交流する。

- ポイント: 自文化へのアイデンティティが強い場合や、周囲の社会からの排他的な態度が影響することがある。

4. 周辺化(Marginalization)

- 特徴: 自分の文化も新しい文化も受け入れない態度。

- 結果: どちらの文化にも帰属意識を持てず、孤立する。

- 例: 移住先でも自文化でも居場所を見いだせず、社会的孤立や疎外感を抱く。

- ポイント: 社会的、心理的に最も困難な状況とされる。

まとめ

| 文化維持 | 新文化受容 | タイプ |

|---|---|---|

| 高い | 高い | 統合(Integration) |

| 低い | 高い | 同化(Assimilation) |

| 高い | 低い | 分離(Separation) |

| 低い | 低い | 周辺化(Marginalization) |

この4つのタイプは、移民、留学生、あるいは多文化社会に住む人々がどのように文化的適応を試みるかを理解する際に有用です。それぞれのタイプが現れる背景には、個人の価値観や受け入れ側の社会環境が影響しています。

ベリーの文化受容でやりたい過去問

・令和6年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【同化】

・令和4年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問2【分離】

・令和2年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問5【統合】

・平成30年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問4【分離】

・平成29年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題8問3【周辺化】

・平成27年度日本語教育能力検定試験Ⅲ問題9問4【同化】

・平成24年度日本語教育能力検定試験Ⅰ問題10【文化変容】